David Osterfeld

“A verdade científica é sempre um paradoxo, se julgada pela experiência cotidiana, que capta apenas a aparência delirante das coisas.”

Karl Marx (1973b, p. 42)

Um tema unificador em toda a obra de Karl Marx é a preocupação em penetrar na natureza ou essência das coisas. De fato, a ciência, tal como definida por Marx, é precisamente o método, ou ferramenta, que permite distinguir entre forma e realidade, para separar o “véu” superestrutural da “essência social oculta” da base econômica (ver, por exemplo, Marx 1970, pp. 205-217; McMurtry 1978, pp. 75 e 81; e Sowell, 1985, pp. 18-21).

Não seria demais dizer que, direta ou indiretamente, todo o corpus da ampla obra de Marx tinha apenas um único objetivo: compreender a natureza ou a essência do sistema capitalista. Como disse E. J. Hobsbawm (p. 20), “Marx concentrou suas energias no estudo do capitalismo, e tratou do resto da história em diferentes graus de detalhes, mas principalmente na medida em que ela se referia às origens e ao desenvolvimento do capitalismo”. (Ver, também, Mandel 1971, p. 21; e Lowenthal 1984, pp. 32-33.) É a tese deste artigo que, embora tenha constituído o foco principal de sua obra, é justamente em sua análise do capitalismo, ou do modo de produção burguês, que Marx, aqui mais do que em qualquer outro lugar, não conseguiu distinguir a aparência da realidade. Ou seja, é justamente em sua análise do capitalismo que o fracasso de Marx em seguir sua própria definição de ciência é mais evidente. Argumentar-se-á também que é por causa desse fracasso que sua análise do modo de produção capitalista está repleta de confusões e que sua crítica ao capitalismo é fundamentalmente equivocada.

A taxonomia dos sistemas socioeconômicos de Marx

Para apreciar a magnitude do erro de diagnóstico de Marx, é necessário um breve esboço de sua taxonomia dos sistemas socioeconômicos.

Em sua já famosa declaração no “Prefácio” de sua Contribuição para uma Crítica da Economia Política (1970, p. 21), Marx escreveu que “Em linhas gerais, os modos de produção burgueses asiáticos, antigos, feudais e modernos podem ser designados como marcando o progresso no desenvolvimento econômico da sociedade. O modo de produção burguês”, acrescenta, “é a última forma antagônica do processo social de produção”. Esta é uma declaração aparentemente clara da sucessão histórica universal de quatro épocas socioeconômicas, e muitas, incluindo ambos os apoiadores (por exemplo, Lenin 1967, vol. 1, pp. 42, 54-90; Leontyev 1968, pp. 24-52. E ver Kiernan 1983, p. 459.) e críticos (por exemplo, Popper 1966, pp. 81-88; Gancho, 1955, pp. 36-39; e Bober 1948) interpretaram-no como tal. De fato, em Formações econômicas pré-capitalistas (ou os Formen), obra que, como observa Hobsbawm (p. 10), constitui a “tentativa mais sistemática de Marx de lidar com o problema da evolução histórica”, fica claro que Marx não está se referindo a períodos historicamente necessários ou mesmo cronologicamente sucessivos, mas a sistemas econômicos analiticamente distintos. Marx apresentou o que é principalmente uma tipologia de sistemas socioeconômicos, baseados não tanto em qualquer teoria, mas em suas observações históricas, e em que alguns são “superiores” ou mais “progressistas” não no sentido de que são necessariamente posteriores, historicamente, mas que estão mais distantes do estado primitivo ou original do homem “como um ser genérico, um ser tribal, um animal de manada” (Marx 1964, p. 96). Ou, para dizer a mesma coisa em ordem inversa, os sistemas socioeconômicos são, para Marx, mais ou menos progressistas na medida em que emancipam a espécie humana das garras da natureza, permitindo assim a crescente individualização do homem (Marx 1964, pp. 96-97; Hobsbawm, 1964, pp. 36-37; McMurtry, 1978, pp. 19-53). “A própria troca”, diz Marx, “é um dos principais agentes dessa individualização. Torna supérfluo o animal de rebanho e o dissolve” (Marx, 1964, p. 96). Como o capitalismo é definido por Marx em termos de “produção de commodities”, ou seja, um sistema em que a produção e o consumo de bens são separados por uma troca interveniente, o “capitalismo” é o “caso mais extremo” de individualização e, portanto, o mais “progressista” de todos os sistemas históricos. O problema, no entanto, é que, devido ao “mecanismo social desumanizado” embutido na natureza desse modo de produção, o processo de individualização sob o capitalismo é “externo e hostil ao indivíduo” (Hobsbawm 1964, pp. 14-15), e aparece como “alienação total” (Marx 1964, p. 85).

O número de formações socioeconômicas sofreu revisão quase contínua na obra de Marx e Engels. Essas revisões foram um produto tanto da tarefa particular em questão quanto das avaliações e reavaliações de Marx e Engels de suas investigações históricas em curso. Assim, enquanto o “Prefácio” lista quatro épocas históricas “antagônicas”, O manifesto Comunista menciona apenas três, omitindo a asiática. A principal razão para a omissão parece ser que, entre 1848, quando O manifesto comunista foi publicado pela primeira vez, e a publicação do “Prefácio”, em 1859, o trabalho histórico de Marx e Engels os levou à descoberta de um sistema socioeconômico histórico adicional. E nas Formações econômicas pré-capitalistas de 1857, Marx apresenta em diferentes graus de detalhe seis modos de produção. Um, o comunismo primitivo ou o modo arcaico, é harmonioso, e cinco, o asiático, o germânico, o eslovaco, o antigo e o feudal, são antagônicos. E, finalmente, na Crítica do Programa de Gotha (1972a, pp. 14-18), em 1874, Marx apresenta duas formações econômicas não históricas ou futuras: a fase socialista ou inferior do que Marx chama de forma moderna do tipo arcaico (em Marx, Engels and Lenin on Scientific Communism 1967, p. 66,) e a fase superior ou comunista.

O resultado é que, em um período de 25 anos, Marx e Engels apresentam um total de nove sistemas ou formações socioeconômicas diferentes, três dos quais, o arcaico, o socialista e o comunista, são harmoniosos, e seis, o asiático, o germânico, o eslovaco, o antigo, o feudal e o capitalista, são antagônicos. Como em O manifesto comunista (1969, p. 57) Marx e Engels definem a história em termos da presença das lutas de classes, segue-se que a formação arcaica representaria a pré-história, enquanto o socialismo e o comunismo cairiam na fase pós-histórica. Todos, exceto dois, socialismo e comunismo, são modos historicamente existentes. A apresentação de dois, o germânico e o eslovaco, e particularmente o último, são altamente abstratos e esboçados e há alguma dúvida se Marx os considerava como formações econômicas totalmente distintas. Vale ressaltar que, em seu Anti-Dühring (1972a) e A origem da família, da Propriedade Privada e do Estado (1942), Engels omite qualquer referência ao modo asiático, o que devolveria a taxonomia aos três sistemas “antagônicos” enunciados no O manifesto comunista.

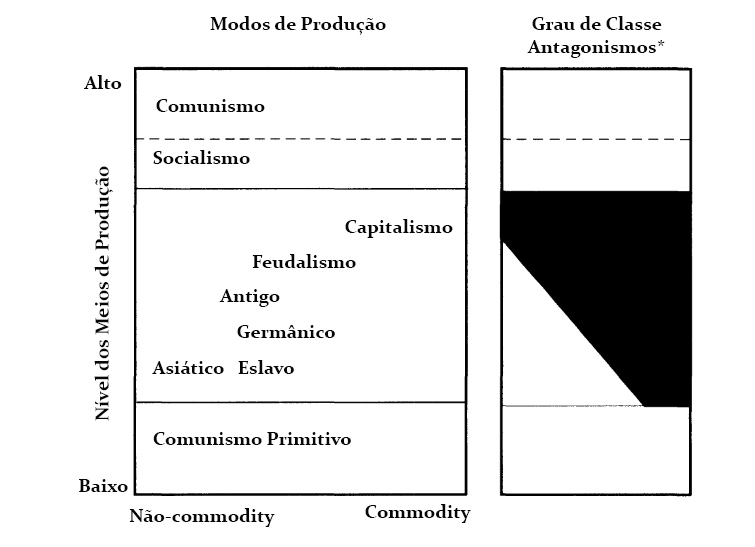

Essas formações são resumidas da seguinte forma:

- O comunismo primitivo ou o modo arcaico. Marx acredita que essa formação domina “no alvorecer de todas as raças civilizadas” (Bober 1948, p. 47). Como a “forma de propriedade é a propriedade tribal”, ainda não há propriedade privada nem diferenças de classe. É uma economia primitiva de caça, coleta e pesca, e sua divisão de trabalho, portanto, é “ainda muito elementar” (Bober 1947, pp. 7-13). Sua produção é tão escassa que seus membros vivem à beira da fome e o princípio da distribuição é altamente igualitário. O homem, nessa fase, é “um ser tribal, um ser de manada” (1964, p. 96). Ele se identifica completamente com a comunidade. Ele “ainda não havia cortado o cordão umbilical que o une a seus semelhantes em uma comunidade tribal primitiva” (Marx, 1906, p. 91). A individualização, como já observado, é produto da história.

- O Modo Asiático. Neste modo, as comunas de aldeia autossuficientes permanecem e, portanto, não há relações de compra e venda ou de mercado. No entanto, devido à conquista ou acordo feito para assegurar necessidades econômicas como a irrigação, surge “o governo despótico suspenso acima das pequenas comunidades”. O Estado ou déspota é o “senhorio”, o “único proprietário”, o verdadeiro proprietário, enquanto as comunidades reais são apenas os “possuidores hereditários” (Marx, 1964, p. 69). Um resultado dessa fusão das funções econômicas e políticas é que as rendas fundiárias e os impostos coincidem (Lichtheim 1973b, p. 153). Uma grande diferença entre os sistemas asiáticos e os antigos posteriores é que o primeiro é caracterizado pela “escravidão geral”, enquanto a “escravidão privada” prevalece no segundo. Finalmente, Marx acredita que “a forma asiática sobrevive necessariamente por mais tempo e mais teimosamente” justamente por causa da ausência de propriedade privada e, portanto, de conflito interno (Marx, 1964, p. 83; Turner, 1983, p. 33; Hobsbawm 1964, p. 34).

- O Modo Antigo. Essa forma é caracterizada pela “escravidão”, ou seja, a propriedade privada dos escravos, e o surgimento das cidades durante a época greco-romana. Uma vez que a exploração endêmica na escravidão permite à elite dominante o lazer para se entregar à filosofia, à arte e a outras atividades, Engels a caracteriza como um enorme avanço. Sem a escravidão, escreve (1972a, p. 200), não haveria “nenhum Estado grego, nenhuma arte e ciência gregas; sem escravidão, sem Império Romano. Mas sem o helenismo e o Império Romano como base, nenhuma Europa moderna.” E, em última análise, portanto, “temos o direito de dizer: sem a escravidão da antiguidade, nenhum socialismo moderno”. Com o surgimento da propriedade privada e da troca, os antagonismos de classe começam a se desenvolver.

- Os modos germânico e eslavo. Nenhuma dessas formas foi muito bem desenvolvida por Marx. O locus do modo germânico não é nem a comuna, nem a cidade, mas a “casa”. É predominantemente agrícola e altamente individualista. Cada “família individual contém uma economia inteira, formando um centro independente de produção”. Uma vez que cada família é “separada por longas distâncias” “a comunidade aparece, portanto, como uma associação, não como qualquer união, como um acordo, cujos sujeitos independentes são proprietários de terra, e não como uma unidade” (Marx, 1964, pp. 77-80). Enquanto o modo germânico é individualista, a autossuficiência da família mantém a troca ao mínimo. O modo eslavo é comunitário. Marx apenas se refere a ele como “produção comunal” que “foi introduzida e transmitida por tribos conquistadoras”. Aparentemente tem afinidades com o modo asiático ou oriental, já que Marx se refere à “forma oriental, modificada pelos eslavos”, embora as modificações não sejam especificadas (Marx 1964, pp. 88, 97). Parece provável, no entanto, que a principal diferença é que o modo eslavo não tem a “teimosia” ou resistência à mudança do asiático, mas as razões para isso não são esclarecidas. Infelizmente, ele não é mais desenvolvido nem nos Formen, nem nos outros escritos de Marx. Em uma espécie de eufemismo, Hobsbawm se refere ao estado “um tanto sombrio” (p. 32) em que Marx o deixou.

- O Modo Feudal. Enquanto “a antiguidade começou na cidade”, diz Marx, o sistema feudal da Idade Média “começou no campo. O ponto de partida diferente era determinado pela escassa população da época, que estava espalhada por uma grande área” principalmente como resultado de conquistadores invasores (Marx, 1964, p. 125). Os novos governantes distribuíam terras para sua comitiva e esses novos proprietários, ou senhores, então parcelavam terras para os camponeses despossuídos e desesperados que, por sua vez, caíam sob o domínio legal dos senhores, ou seja, eram escravizados. O que surgiu foram mansões ou feudos autossuficientes. Os camponeses independentes remanescentes, de acordo com Leontyev (pp. 37-38), “produzidos predominantemente para seu próprio consumo e troca foi apenas acidental. O senhor feudal também raramente recorria ao comércio: quase tudo o que precisava para sua manutenção e de sua família e comitiva era produzido pelo trabalho dos servos.” O servo geralmente trabalhava três dias por semana na propriedade de seu senhor; o resto do tempo ele estava “livre” para trabalhar seu próprio lote. “O sistema hierárquico de propriedade da terra, e os corpos armados de retentores associados a ele, deram à nobreza poder sobre os servos.” O resultado foi a classe proprietária não-trabalhadora, os senhores, “posicionando-se contra (…) o pequeno campesinato servil” (Marx, 1964, p. 125). A exploração e os antagonismos de classe eram claros para todos verem.

- O Modo Capitalista. No volume 3 de O Capital, Marx descreve o capitalismo como “distinguido desde o início por dois traços característicos. Primeiro, produz seus produtos como commodities… A segunda característica distintiva do modo de produção capitalista é a produção de mais-valia [lucro] como objetivo direto e motivo determinante da produção” (Roberts e Stephenson, 1973, p. 10). A produção de commodities, como observado anteriormente, caracteriza-se pela separação entre produção e consumo por meio de uma troca interveniente. Em O Capital (1906, p. 94) Marx escreve que o capitalismo é aquele “modo de produção em que o produto assume a forma de commodity, ou é produzido diretamente para troca”. E nos Grundrisse ele diz que uma commodity, “é um elemento puro de troca” (Marx 1971, p. 59. Ver também Marx 1970, p. 27). O capitalismo caracteriza-se, portanto, como aquele modo de produção em que os bens são produzidos para venda no mercado com o objetivo de obter lucro. A produção de commodities implica tanto a propriedade privada quanto a divisão do trabalho. Outra característica significativa do capitalismo é que, enquanto o trabalhador é “livre” ou “nominalmente livre”, sua sobrevivência depende de ele vender sua “força de trabalho”, ou seja, sua capacidade ou tempo para o trabalho, aos donos dos meios de produção. Assim, sob o capitalismo, o próprio trabalho, ou “força de trabalho”, torna-se uma commodity. Isso é exclusivo do capitalismo. Nas sociedades anteriores, os produtos eram comprados e vendidos; somente sob o capitalismo a força de trabalho é comprada e vendida (ver, por exemplo, Marx 1971, pp. 111-12). Consequentemente, enquanto nos modos de produção mais primitivos “a exploração [era] velada por ilusões religiosas e políticas”, no capitalismo ela é “exploração nua, despudorada, brutal direta” (Marx, 1964, p. 62). Embora a troca estivesse presente em graus variados nos modos de produção mais primitivos, é somente sob o capitalismo que a forma commodity se torna dominante (Marx, 1909, p. 94; Leontiev, 1968, pp. 45-6). Enfim, é com o capitalismo, com suas fábricas gigantes e imensas capacidades produtivas, que se desenvolvem as condições materiais indispensáveis para a transição ao socialismo.

- Os modos socialista e comunista. Embora Marx usasse os termos socialismo e comunismo de forma intercambiável e se referisse aos estágios inferiores e superiores do modo de produção pós-histórico, tornou-se convencional referir-se ao estágio inferior como socialismo e ao superior como comunismo. A característica definidora tanto do socialismo quanto do comunismo é a ausência de produção de commodities. Marx escreve (1972a, p. 14) que “com a sociedade cooperativa baseada na propriedade comum dos meios de produção os produtores não trocam seus produtos”. E Engels diz (1972b, pp. 72-75) que “Com a apreensão dos meios de produção, a produção de commodities é eliminada… A produção socializada sobre um plano pré-determinado torna-se doravante possível.” A principal diferença entre socialismo e comunismo é que durante o processo de reorganização da estrutura econômica da sociedade algumas carências permanecerão. Assim, o princípio da distribuição sob o socialismo deve ser para cada um de acordo com sua obra. Alguns serão, portanto, mais ricos do que outros. No entanto, uma vez concluída a reorganização, e o trabalho não se tenha tornado penoso, mas “a principal necessidade da vida”, todas as carências terão sido superadas, momento em que “a sociedade inscreve em suas bandeiras: de cada um segundo sua capacidade, a cada um de acordo com suas necessidades” (Marx 1972a, pp. 15-17).

De acordo com a taxonomia de Marx (ver figura 1), o comunismo primitivo é o estágio original universal da humanidade. Caracteriza-se pela ausência de propriedade privada e conflito de classes. Há pelo menos quatro rotas possíveis para sair do comunismo primitivo, o asiático, o antigo, o germânico e o eslavo. Em cada um deles veem-se as sementes dos antagonismos de classe. Eles parecem ser mais óbvios no antigo do que os outros três, no entanto. A propriedade privada, a produção de commodities e, portanto, os antagonismos de classe são mais desenvolvidos no modo feudal do que no antigo e atingem seu ápice no modo capitalista, onde até a “força de trabalho” se torna commodity. O socialismo e o comunismo são modos de produção caracterizados pela ausência de produção de commodities, propriedade privada e, portanto, antagonismos de classe.

A questão é que Marx foi principalmente um teórico organizacional (Roberts e Stephenson, 1973). Como tal, preocupava-se em distinguir e catalogar diferentes sistemas ou organizações socioeconômicas. Segundo Marx, isso não poderia ser feito apoiando-se em alguma “fórmula abstrata” ou “o passaporte universal de uma teoria histórico-filosófica geral” (Selsam, 1970, p. 71), mas apenas mergulhando nos detalhes da história. A questão é se a organização econômica de uma dada sociedade é suficientemente distinta para caracterizá-la como um sistema socioeconômico separado. Assim, as várias formações econômicas são um produto não tanto de qualquer teoria abstrata elaborada, mas de investigação, análise e comparação históricas. Suas conclusões nessa área foram sempre abertas, provisórias e passíveis de modificação, adição e subtração, à luz de novas evidências históricas. Como V. G. Kiernan expressou (p. 458), Marx

“buscava identificar todos os tipos possíveis de sistemas produtivos, em vez de organizá-los em ordem, ou explicar como um havia sido complementado por outro.” [grifo nosso]

*Área sombreada = antagonismos de classe

Karl Marx tinha três teorias da história inter-relacionadas, mas distinguíveis: a teoria do materialismo histórico, o que chamarei de teoria da progressividade histórica e a teoria da inevitabilidade histórica. Cada uma será tratada sucessivamente.

A teoria do materialismo histórico

A teoria do materialismo histórico postula duas coisas: (1) que a superestrutura ideológica é determinada pela base econômica e (2) que dentro da base econômica as relações de produção são determinadas pelo nível das forças ou meios de produção. Assim, qualquer mudança no nível das forças de produção criará tensão ou conflito entre as forças e as relações de produção. O resultado será “uma era de revolução social” que levará à “transformação de toda a imensa superestrutura”, isto é, à emergência de um novo modo de produção (ver Marx, 1970, pp. 20-21; Marx, 1906, p. 96 n). Deve ficar claro que a teoria geral do materialismo histórico não é de forma alguma afetada pelas revisões de Marx de sua taxonomia socioeconômica. O número de sistemas socioeconômicos é irrelevante para o processo pelo qual ocorrem as mudanças no modo de produção.

Há, no entanto, muita controvérsia sobre o status exato da teoria do materialismo histórico. Alguns argumentaram que é uma teoria empírica que pode ser verificada pelo recurso a dados históricos, enquanto outros negaram que a teoria faz afirmações sobre eventos históricos específicos e, portanto, não pode ser confirmada ou falsificada pelo uso dos dados históricos. E é preciso reconhecer que os escritos de Marx e Engels parecem deixar espaço para qualquer uma dessas interpretações.

Tomando esta última posição, Hobsbawm argumenta que a teoria “requer apenas que haja uma sucessão de modos de produção, embora não necessariamente quaisquer modos particulares, e talvez não em qualquer ordem particular predeterminada”. Marx pensava, prossegue, “que podia distinguir um certo número de formações socioeconômicas e uma certa sucessão. Mas se ele tivesse se equivocado em suas observações, ou se estas tivessem sido baseadas em informações parciais e, portanto, enganosas, a teoria geral do materialismo histórico permaneceria inalterada” (pp. 19-20. Ver também Dunn 1982, p. 5; Sowell, 1985, pp. 56-58; e Shaw 1983, pp. 206-10, esp., pp. 209-10). Ou seja, a teoria está tentando explicar a causa básica ou essencial da “sucessão de modos de produção”. Como tal, é na verdade a-histórica, pois postula uma relação entre as forças e relações de produção, em particular, e a base e a superestrutura, em geral, mas não necessita de nenhuma ordem particular na secessão de períodos ou modos de produção. Deve-se distinguir, portanto, entre a teoria, de um lado, e os dados históricos, de outro. Tanto Marx quanto Engels tinham plena consciência da complexidade da história. A história, dizem-nos, raramente se repete e “quando ocorrem repetições nunca surgem exatamente nas mesmas circunstâncias” (Engels 1972a, p. 99). A história não contém “verdades eternas”, “finais e últimas” e “qualquer um que se ponha neste campo para caçar (…) verdades puras ou absolutamente imutáveis, trarão pouco para casa, além de platitudes e lugares-comuns da mais bela espécie” (Engels 1972a, p. 100). A concepção materialista da história “é antes de tudo um guia para o estudo”, disse Engels, “não uma alavanca para a construção” (Selsam, 1970, p. 71). Em uma carta de 1877, Marx se opôs a interpretar sua obra como “uma teoria histórico-filosófica do caminho geral imposto pelo destino a todos os povos, independentemente de suas circunstâncias históricas” (Bober 1948, p. 41). E em sua carta de 1890 a Joseph Bloch (Selsam, 1970, pp. 76-79), Engels, em particular, advertiu contra a visão do “elemento econômico como o único determinante”. Isso, segundo ele, é “sem sentido, abstrato e absurdo”. “Há”, continua ele, “inúmeras forças que se cruzam, uma série infinita de paralelogramas de forças que dão origem a um resultado – o evento histórico”. “A situação econômica é a base”, escreve,

“mas os vários elementos da superestrutura – formas políticas da luta de classes e suas consequências, constituições estabelecidas pela classe vitoriosa após uma batalha bem-sucedida etc. – formas de direito – e até mesmo os reflexos de todas essas lutas reais no cérebro dos combatentes: teorias políticas, jurídicas, filosóficas, ideias religiosas e seu posterior desenvolvimento em sistemas de dogma – também exercem sua influência sobre o curso das lutas históricas e, em muitos casos, preponderam na determinação de sua forma. Há uma interação de todos esses elementos em que, em meio a toda a infinidade de multidões de acidentes (isto é, de coisas e eventos, cuja conexão interior é tão remota ou tão impossível de provar que a consideramos ausente e podemos negligenciá-la), o movimento econômico finalmente se afirma como necessário.”

Dado que qualquer evento histórico é o produto de um número “infinito” de forças conflitantes, incluindo coisas como guerras e acidentes da natureza, como terremotos, secas e até pragas, todos os quais podem afetar seriamente o nível dos meios de produção, e uma vez que também é possível que a superestrutura não apenas interaja com ela, mas realmente domine, pelo menos por um tempo, a base econômica, segue-se que (1) não se deve esperar encontrar uma sucessão “mecanicista” ou unilinear de épocas históricas caracterizadas por coisas como o aumento da complexidade e produtividade e o potencial para cada vez maior liberdade genuína e individualização e (2) a validade da teoria geral do materialismo histórico não pode ser confirmada nem falsificada pelo recurso aos dados históricos.

Por outro lado, a partir de A ideologia alemã em 1846, tanto Marx quanto Engels enfatizaram repetidamente que a teoria do materialismo histórico era uma “teoria empírica”. “As premissas a partir das quais partimos não são arbitrárias, não são dogmas, mas premissas reais… Essas premissas podem, assim, ser verificadas de forma puramente empírica” (1947, p. 6). Marx e Engels não negam que o homem pensa e age. Na verdade, eles acreditavam que as ideias podem ter consequências tremendas. Seu argumento é que a fonte de todo pensamento e ação está na base material e, em particular, na relação de cada indivíduo com os meios de produção. “A produção de ideias, de concepções, de consciência”, escrevem (1947, pp. 13-16)

“está, a princípio, diretamente entrelaçada com a atividade material e a relação material dos homens, a linguagem da vida real. A concepção, o pensamento, a relação mental dos homens, aparecem nessa fase como o efluxo direto de seu comportamento material. O mesmo se aplica à produção mental expressa na linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da metafísica de um povo. Os homens são produtores de suas concepções, ideias, etc. – homens reais, ativos, pois são condicionados por um desenvolvimento definido de suas forças produtivas e da relação correspondente a estas, até suas formas mais distantes. Ou seja, não partimos do que os homens dizem, imaginam, concebem, nem dos homens como narrados, pensados, imaginados, concebidos, para chegar aos homens na carne. Partimos de homens reais e ativos e, com base em seu processo de vida real, demonstramos o desenvolvimento dos reflexos e ecos ideológicos desse processo de vida. Os fantasmas formados no cérebro humano são também, necessariamente, sublimados de seu processo de vida material, que é empiricamente verificável e ligado a premissas materiais. A moral, a religião, a metafísica, todo o resto da ideologia e suas correspondentes formas de consciência, portanto, não conservam mais a aparência de independência.”

A contradição entre a afirmação de que o materialismo histórico é uma teoria empiricamente verificável ou, pelo menos, testável, por um lado, e a negação de que ele pode ser confirmado ou falsificado por dados históricos, por outro, é, acredito, apenas aparente, e decorre de uma confusão entre dois aspectos relacionados, mas distintos da teoria: o processo pelo qual as ideias emergem, por um lado, e a sucessão particular dos modos de produção, por outro. Marx e Engels acreditavam não apenas que o primeiro era empiricamente verificável, mas que eles tinham, de fato, verificado. Às vezes, é concedido em sua escrita o status de uma “lei”. Mas eles parecem considerar esta última – a sucessão dos modos de produção – tão complicada por outros fatores acidentais, que impede a estabilidade empírica.

Enquanto às ideias é concedida uma certa independência, o marxismo sustenta que “em última análise”, ou na análise “final”, elas são rastreáveis até a base material. Assim, o pensamento Y pode ocorrer ao indivíduo A por causa de sua relação com os meios de produção. Mas o pensamento Y pode, por sua vez, fazer com que o indivíduo B pense o pensamento Z, que, por sua vez, pode “reagir” à base econômica. Assim, a base material é, “em última análise”, a única fonte de todas as ideias. Conclui-se que, com uma análise histórica detalhada, deve-se ser capaz de traçar a história de qualquer ideia até a base material. Consequentemente, deve-se também encontrar uma correspondência definida entre o pensamento e a ação que ocorrem em um determinado período histórico e seu modo de produção. Marx e Engels, como já observado, afirmavam que essa “lei do desenvolvimento humano” havia sido verificada empiricamente (Selsam, 1970, p. 30). Da mesma forma, o argumento de que as relações de produção são “em última instância” determinadas pelo nível dos meios de produção, embora muito mais complexo, é também, pelo menos em princípio, “empiricamente testável”.

É essa derivação geral das ideias e a correspondência “última” dos meios às relações de produção que, acredito, Marx e Engels geralmente queriam dizer ao se referir ao materialismo histórico. E se esse é o caso, então eles consideraram a teoria do materialismo histórico como uma teoria empiricamente testável.

A teoria da progressividade histórica

É verdade, é claro, que Marx via sua teoria geral como tendo um papel de vital importância para que ele pudesse entender e prever o curso geral da história. Mas esse “determinismo histórico” não deve ser confundido com a teoria do materialismo histórico. Ou seja, mesmo que a base econômica “determine” ideias, não se segue que o curso da história seja igualmente determinado. O determinismo histórico não faz parte da teoria do materialismo histórico em si, mas é derivável da teoria quando uma premissa adicional – que, ao longo do tempo, novas máquinas e métodos de produção serão introduzidos – é incluída. Uma vez que estes não seriam empregados a menos que expandissem a produção, segue-se que, permanecendo outras coisas iguais, a produtividade dos meios de produção deve aumentar continuamente ao longo do tempo. Assim, cada modo de produção sucessivo deve ser mais produtivo do que seu antecessor. E isso significa que a evolução histórica deve ser a história do crescente controle do homem sobre a natureza e, portanto, o potencial crescente de liberdade e individualização genuínas. O resultado é uma visão unilinear ou “mecanicista” da história, e há passagens nos escritos de Marx e Engels que dão suporte a essa interpretação. Por exemplo, em Miséria da Filosofia, Marx escreve (Sowell, 1985, p. 56) que “o moinho de mão lhe dá a sociedade com os senhores feudais, o moinho a vapor, o capitalista industrial”.

Essa citação, e outras semelhantes, são resultado da propensão de Marx em resumir análises longas e complexas com o que Sowell (1985, p. 56) chama de “expressões epigramáticas”. Como é impossível condensar análises tão complexas em frases únicas, esses epigramas muitas vezes distorcem em vez de retratar com precisão as posições de Marx. Embora as afirmações de Engels fossem menos “epigramáticas” do que as de Marx, há passagens que, quando retiradas do contexto, podem ser bastante enganosas. Por exemplo, em seu “Posfácio” para Soziales aus Russland, ele escreve (Marx, Engels and Lenin 1967, pp. 217-19) que “É historicamente impossível para um estágio inferior de desenvolvimento econômico resolver os enigmas e conflitos que surgiram, em um estágio muito mais alto”. Por si só, isso dá a impressão de que a visão de Engels sobre a história era mecanicista. No entanto, duas páginas antes disso, ele se refere à possibilidade de alguns países “pularem todo o período capitalista” e, na página seguinte à citação, afirma que é possível que alguns países “empreendam um processo de desenvolvimento encurtado”. Em outros lugares, Marx e Engels reconhecem a possibilidade de retrocessões, pelo menos temporárias, de algumas sociedades, bem como de estagnação mais ou menos permanente de outras.

Mas, por mais que se explique suas afirmações mais “mecanicistas”, é claro que nem Marx, nem Engels subscreveram uma visão unilinear ou “mecanicista” da história. Por exemplo, em 1853, Marx escreveu (Selsam, 1970, pp. 138-43) que a sociedade indiana estagnou por séculos. Foi, segundo ele, “baseada em uma espécie de equilíbrio”. A verdadeira questão não era “se os ingleses tinham o direito de conquistar a Índia”, mas qual país a conquistaria. Marx claramente preferia os ingleses. A Inglaterra “tem que cumprir uma dupla missão na Índia: uma destrutiva e outra regenerativa – a aniquilação da velha sociedade asiática e o estabelecimento das bases materiais da sociedade ocidental na Ásia”. Ao quebrar a “inércia autossuficiente das aldeias” e ligá-las por meio de transporte e comércio, a burguesia inglesa, segundo Marx, permitirá que a Índia passe diretamente de uma sociedade asiática para uma sociedade capitalista.

E Marx escreve que, por causa da “condição permanente” da guerra na Espanha, as “cidades perderam seu poder medieval sem ganhar importância moderna”. Elas “vegetaram em um estado de decomposição contínua”. O resultado é que a Espanha regrediu de uma forma feudal para uma “forma asiática de governo”. Além disso, Marx parece sugerir que é possível que uma nova revolução impulsione a Espanha diretamente para o socialismo (Selsam, 1970, pp. 146-48).

Embora originalmente acreditassem que era feudal, já em 1853 Marx e Engels começaram a descrever a Rússia como “asiática”, “semi-asiática” ou “oriental”. E em uma carta a Vera Zasulich em 1885 (Selsam 1970, pp. 175-76) Engels descreve a Rússia como uma sociedade “onde todos os estágios de desenvolvimento social são representados, desde a comuna primitiva até a moderna indústria de grande escala e alta finança (…)”. Karl Wittfogel (p. 492) resume a posição de Marx da seguinte forma:

“A conquista mongol destruiu a sociedade protofeudal da Rússia, obrigando os czares moscovitas a “tartarizar” a Moscóvia. Os cãs tártaros e seus agentes russos combinaram a expansão implacável do poder despótico com um sistema interno de “escravização”. De acordo com essa interpretação, os mongóis introduziram a política em duas frentes; os primeiros czares a implementaram na Moscóvia; Pedro, o Grande, “generalizou”. E no tempo de Marx a atitude política da Rússia era, em substância, a que tinha sido no final do período mongol.”

Em suma, a conquista mongol forçou a Rússia a regredir de um status feudal para um status asiático ou semi-asiático. Vale ressaltar que, apesar de seu status asiático, tanto Marx quanto Engels acreditavam que a Rússia do final do século XIX estava à beira de uma revolução socialista. Em 1877, Marx escreveu que a Rússia está “no limiar de uma reviravolta”, e em 1875 Engels escreveu que “Não há dúvida de que a Rússia está às vésperas de uma revolução”. Também não há dúvida de que a revolução a que se referiam era a revolução socialista (ver, por exemplo, Bober 1948, pp. 41-43).

A teoria da progressividade histórica claramente não é uma teoria empírica. É o que se pode chamar de “teoria pura” ou “axiomática”, ou seja, uma teoria do que aconteceria se outras coisas permanecessem iguais. Mas, como Marx e Engels deixam bem claro, outras coisas raramente, ou nunca, permanecem iguais. Há simplesmente muitos outros fatores – “acidentes” – que podem afetar os meios de produção para que quaisquer previsões empíricas sejam derivadas da teoria. Assim, embora a teoria possa indicar uma tendência ao progresso, ela claramente não exclui períodos de estagnação ou regressões reais. Também não exige que qualquer sociedade passe por todas as várias etapas socioeconômicas ou que as passe por qualquer ordem específica.

A teoria da inevitabilidade histórica

Finalmente, há o que se pode chamar de teoria da inevitabilidade histórica. Embora nem Marx, nem Engels pareçam ter aderido a uma visão mecanicista e unilinear do curso da história, é bastante claro que ambos pensavam que a história tinha um objetivo predeterminado. Embora não se pudesse prever a hora ou o local exato de sua chegada, o triunfo do socialismo era “inevitável”. Em O Capital (1906, p. 897) Marx diz que o socialismo deve vir “com a inexorabilidade de uma lei da natureza”. E no O manifesto comunista (1969, p. 79) Marx e Engels escrevem que “Sua queda [da burguesia] e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis”. E seus escritos contêm muitas outras declarações semelhantes sobre o triunfo inevitável do socialismo (ver, por exemplo, Engels 1972a, pp. 311-25; e 1972b, pp. 54-75).

Embora essas afirmações possam muito bem representar o triunfo do desejo sobre o senso comum, há uma certa lógica nelas. O capitalismo, que era o modo de produção dominante na Europa, tinha uma tendência inata para se tornar universal. E como o capitalismo estava assolado por contradições internas insolúveis, seu fim, inclusive o da classe burguesa dominante, era inevitável. Como a única classe remanescente seria o proletariado, que Marx supunha estar naturalmente predisposto ao socialismo, segue-se que o triunfo do socialismo era “inevitável”. Essa conclusão, vale notar, não foi derivada nem da teoria do materialismo histórico, nem da teoria da progressividade histórica, mas foi, ao contrário, uma dedução questionável da análise econômica detalhada de Marx sobre o modo de produção capitalista.

É importante ressaltar que não pode haver retrocesso histórico em relação ao socialismo, uma vez que, (1) o socialismo é um modo de produção harmonioso e, portanto, eliminaria os incentivos para a guerra e (2) a produtividade sob esse modo de produção seria tão vasta que seria capaz de resistir a qualquer catástrofe natural. Assim, o triunfo do socialismo não é apenas inevitável, é também irreversível.

A perspectiva histórica de Marx foi apresentada com algum detalhe. É complexa e sofisticada. Primeiro, Marx pretendia apresentar uma taxonomia que incluísse “todos os sistemas socioeconômicos possíveis”. Sua lista no “Prefácio” é melhor interpretada não como uma lista de etapas cronológicas necessárias, mas como parte de seu trabalho em andamento sobre essa taxonomia. Em segundo lugar, a obra histórica de Marx pode ser dividida em três teorias distintas. A teoria do materialismo histórico, que afirma (1) que todas as ideias são derivadas, pelo menos “em última instância”, da base econômica, e (2) que as relações de produção são determinadas pelo nível dos meios de produção, é uma teoria empírica. A teoria da progressividade histórica, que afirma que o que se pode chamar de “curso natural da história” é que cada modo de produção sucessivo é mais produtivo do que seu antecessor, é um exemplo de uma teoria “pura” ou “axiomática” que não pode ser confirmada nem falsificada pelos dados históricos, uma vez que há muitos fatores “acidentais” que não podem ser levados em conta e podem, pelo menos temporariamente, anular o curso natural dos acontecimentos. E, finalmente, há a teoria da inevitabilidade histórica que afirma que o capitalismo deve, “com a inexorabilidade de uma lei da natureza”, entrar em colapso e que o socialismo é seu sucessor inevitável.

A segunda parte deste artigo analisará tanto a taxonomia de Marx quanto seu método de análise da história. Este último será tratado primeiro.

Teoria Empírica

Marx afirma que sua teoria do materialismo histórico é uma teoria empírica. “Os fantasmas do cérebro humano”, diz ele em seus Manuscritos econômicos-filosóficos (Bottomore e Rubel, 1961, p. 75), “são sublimadores necessários do processo de vida material dos homens, que pode ser estabelecido empiricamente e que está vinculado a pré-condições materiais”. “A produção de ideias, concepções e consciência”, diz ele, “é uma emanação direta de seu comportamento material [dos homens]”. E em seu “Prefácio” (1970, pp. 20-21) ele diz que as “relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais”; que “formas definidas de consciência social”, isto é, a superestrutura, “correspondem” à “estrutura econômica da sociedade”: que “com a mudança na base econômica toda a imensa superestrutura se transforma mais ou menos rapidamente”. E em A ideologia alemã (1947, p. 6) Marx e Engels escrevem que o que os indivíduos são “coincidentes com sua produção (…) A natureza dos indivíduos depende, portanto, das condições materiais que determinam sua produção”.

Essa teoria, afirmam, foi empiricamente confirmada. Marx, diz Engels, “provou-a” e chama-lhe “lei do desenvolvimento humano” (Selsam, 1970, p. 30). Lênin refere-se a ela como uma lei que é “sem exceção” e afirma que “as últimas descobertas da ciência natural (…) foram uma confirmação notável” disso. As inúmeras tentativas de seus “inimigos” de “refutá-la”, diz ele, invariavelmente fracassaram (Lênin, 1967, vol 1., pp. 13, 41-42).

a. O Problema da Definição. Termos como “corresponder” e “coincidência” implicam uma relação precisa, talvez até quantificável, entre a base e a superestrutura. Isso, por sua vez, exige uma compreensão precisa dos elementos ou componentes aos quais a relação corresponde. Afinal, é impossível determinar a validade empírica de uma relação se não se tem certeza de coisas como o significado e o alcance dos principais fatores que constituem essa relação. Mas Marx, como até mesmo seus mais fervorosos defensores reconhecem, nunca forneceu uma definição de termos como “econômica”, “forças produtivas materiais”, “base econômica”, “superestrutura”, “classe” etc. Como observa o escritor marxista McMurtry (p. 72),

“Embora essa categoria de relações de produção/estrutura econômica pareça, portanto, o eixo teórico de toda a análise de Marx, seu significado preciso tem sido motivo de controvérsia não resolvida há mais de um século. O próprio Marx, como todas as categorias básicas de sua Weltanschauung, nunca oferece uma definição.”

Curiosamente, McMurtry defende essa imprecisão sob o argumento de que o “uso de Marx é tão rico e elíptico” (p. 72). Além disso, ele argumenta que isso não prejudica sua reivindicação de status científico. Por exemplo, o argumento de Marx de que a superestrutura deve corresponder à base econômica significa que aqueles fenômenos superestruturais ou ideológicos que não são “aptos”, ou seja, não correspondem à base, serão, à moda darwiniana, eliminados. Isso significa que, para Marx, assim como para Darwin, “a investigação empírica sobre as circunstâncias concretas relevantes é necessária para gerar um julgamento do que de fato será selecionado, ou eliminado, na ‘luta pela vida'” (pp. 163-64). Se a “teoria da seleção social” de Marx é ou não “homóloga” à “teoria da seleção natural” de Darwin é discutível. Também é irrelevante. Pois mesmo que os conceitos de Darwin sejam tão imprecisos quanto os de Marx, isso não torna as teorias de Marx científicas. Apenas põe em causa o estatuto científico da teoria de Darwin.[1]

Na verdade, McMurtry confunde leis universais com condições específicas. Uma explicação causal ou previsão do tipo que Marx faz a respeito de coisas como a relação entre a base e a superestrutura, requer duas premissas: (1) uma lei universal e (2) uma declaração de condições específicas. A lei universal deve ser claramente formulada e a formulação deve incluir as condições sob as quais a lei se sustentaria. Assim, a “indagação empírica sobre as circunstâncias concretas” não pode ser utilizada para estabelecer o alcance da lei. Pelo contrário, é a lei que determina quais são as “circunstâncias concretas relevantes”. Se não se conhece o alcance da lei, não há como averiguar quais são as “circunstâncias concretas relevantes”. O problema aqui tem menos a ver com a teoria da seleção natural de Darwin do que com a teoria de Toynbee do ciclo de vida das civilizações. Como aponta Popper (1956, p. 27n), “de quase todas as teorias pode-se dizer que ela concorda com muitos fatos”. Em “As investigações supostamente empíricas do professor Toynbee sobre o que ele chama de ‘civilização das espécies’… ele parece ignorar o fato de que ele classifica como civilizações apenas as entidades que se conformam à sua crença a priori nos ciclos de vida.” Ele então descobre que forneceu confirmação empírica para sua teoria de que todas as sociedades seguem um “ciclo de vida” particular. Ou seja, em vez de testar a teoria por referência aos fatos, os fatos são “selecionados à luz das próprias teorias que devem testar”. É semelhante para Marx. Uma vez que não se conhece o escopo ou o domínio de nenhum de seus conceitos relevantes, a afirmação de McMurtry de que “previsões ou explicações confiáveis podem ser deduzidas” da “investigação empírica sobre as circunstâncias concretas relevantes” só pode significar que os elementos superestruturais que “sobrevivem” devem corresponder ao nível atual da base; os que são eliminados, segue-se, não correspondem. A falta de rigor conceitual torna a teoria não-falseável e, portanto, empiricamente não-científica. Isso é demonstrado pelo próprio exemplo de McMurtry.

O que dizer, pergunta ele (p. 172), daquelas sociedades como a União Soviética “onde as revoluções lideradas pelos marxistas aparentemente quebraram a forma econômica capitalista”, mas não resultaram sequer em “um fim próximo à dominação do homem sobre o homem”? McMurtry dá várias explicações destinadas a conciliar isso com os princípios marxistas. Primeiro, a revolução socialista deveria ocorrer em sociedades “historicamente avançadas”. Como países como a União Soviética e a República Popular da China não são avançados, “eles simplesmente ficam fora do alcance referencial da reivindicação de Marx”. Além disso, “o que se passou nessas sociedades antes de sua qualificação material como sociedades historicamente avançadas – por exemplo, ‘coletivização forçada’ e ‘privação de consumo'” – pode “parecer envolver dominação humana”, mas, na verdade, “não é realmente dominação humana, mas dominação por necessidades materiais”. E, finalmente, mesmo que os titulares de cargos partidários e estatais dominem, de fato, e explorem os cidadãos em tais sociedades, isso não é, como pode parecer na superfície, um exemplo de “uma proeminente superestrutura de classe dominante suspensa, por assim dizer, no ar, sem nenhuma infraestrutura econômica de classe dominante subjacente como seu ‘fundamento'” (p. 176). Pelo contrário, trata-se de um caso de “propriedade de escritório”. O lucro ou mais-valia “pertence a um escritório como sujeito-proprietário; mas como [o cargo] deve ser ocupado por uma pessoa, é essa pessoa ocupante que, qua ocupante, recebe os benefícios não merecidos” (pp. 178-79). Assim, o que parece ser um caso de superestrutura dominando a base e, portanto, uma refutação da teoria de Marx, é, de acordo com McMurtry, após um exame mais detalhado uma confirmação da teoria de que a base determina a superestrutura.

Certamente este não é apenas um caso clássico de selecionar fatos à luz da teoria que eles devem testar, mas de pegar conceitos imprecisos e esticá-los para que eles “se encaixem nos fatos” e, assim, “confirmem” a teoria. O resultado é literalmente tornar o que se supõe ser uma “teoria empírica” imune a qualquer teste empírico. Outros exemplos de “não falseabilidade” são encontrados nos escritos de Marx. Por exemplo, as revoluções serão bem-sucedidas, diz ele, quando as “condições materiais objetivas estiverem corretas”. Mas como as “condições materiais objetivas”, corretas ou não, nunca são especificadas, só sabemos se elas estão corretas ou não, observando se a revolução foi ou não bem-sucedida.

É claro que, se a afirmação de Marx de que a teoria do materialismo histórico é uma teoria empírica deve ser levada a sério, os conceitos devem ser definidos com muito mais rigor.

b. O significado de “econômico”. Sidney Hook (p. 20) observa que o termo “econômico” é usado por Marx em pelo menos quatro sentidos diferentes: (1) “às vezes é usado para caracterizar motivos, como um desejo de riqueza ou dinheiro”; (2) “às vezes refere-se à presença ou ausência de terras e matérias-primas (…) necessárias para a produção;” (3) “mais frequentemente significa as técnicas, forças e poderes de produção, incluindo não apenas ferramentas e instrumentos, mas habilidades e know-how” e (4) “o que Marx chama de modo de produção econômica ou “relações sociais de produção”.

c. A Fonte das Ideias. Para examinar a afirmação de Marx de que a teoria do materialismo histórico é empiricamente verificável, é preciso saber o que Marx quis dizer com o termo “econômico”. Uma vez que as ideias são “produzidas” pela base, ou “refletem e ecoam” a base, e como a própria natureza humana é, segundo Marx, “condicionada” pela base, é claro que, ao dizer que a base econômica determina a superestrutura, Marx não pode ter em mente a categoria (1). Isso porque os motivos fazem parte da superestrutura e, portanto, derivam da base. É claro que, ao dizer que a base se refere à “totalidade” de todas as relações econômicas, Marx está usando o termo “econômico” em seu sentido mais amplo. Isso incluiria tanto as forças quanto as relações de produção ou categorias (2), (3) e (4). Os meios de produção “determinam” as “relações de produção”. E a “totalidade” ou “soma total dessas relações de produção… constituem a estrutura econômica da sociedade sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e política” (1970, p. 21).

Há aqui um problema óbvio. Marx diz que a “totalidade” das “relações sociais de produção constitui a estrutura econômica da sociedade”, e que as relações de produção incluem relações de propriedade que, segundo ele, são uma relação “jurídica”. Isso parece tornar o direito parte da base econômica. No entanto, ele também afirma que da base econômica “surge uma superestrutura jurídica e política”, fazendo com que o direito e a política não façam parte da base, mas façam parte da superestrutura. Da mesma forma, Marx diz que ideias e conhecimentos são reflexos ou ecos da base. No entanto, ele também afirma não apenas que a superestrutura ideológica reage ou tem impacto sobre a base, mas que as ideias fazem parte da base, que são, na verdade, uma “força produtiva material”. Nos Grundrisse (Bottomore e Rubel 1961, p. 91), por exemplo, Marx escreve que:

“A natureza não constrói máquinas, nem locomotivas, ferrovias, telégrafos elétricos, mulas que trabalhem por si sós, etc. São produto da indústria humana, materiais naturais transformados em instrumentos de dominação humana da Natureza, ou de sua atividade na Natureza. São instrumentos do cérebro humano criados pela mão humana; são o poder materializado do conhecimento. O desenvolvimento do capital fixo indica até que ponto o conhecimento social geral se tornou uma força direta de produção e, portanto, até que ponto as condições do processo de vida social foram colocadas sob controle do intelecto geral e reconstruídas de acordo com ele.” [grifo nosso]

Eu simplesmente não conheço outra maneira de ler essa afirmação a não ser a de que as ideias e o conhecimento são uma força produtiva material e, portanto, parte da base econômica. Para Marx, as relações jurídicas e políticas são vistas como parte da base; outras vezes são vistas como parte da superestrutura. Às vezes, as ideias são referidas como reflexos e ecoam as “forças produtivas materiais”; outras vezes são vistas como parte essencial das “forças produtivas materiais”. Em suma, as categorias marxistas de base e superestrutura simplesmente não atendem aos critérios científicos básicos de serem exaustivas e mutuamente exclusivas. Se não há praticamente nada que não seja, ou não possa às vezes ser, uma força produtiva material, se a “base econômica” é tão ampla e fluida a ponto de incluir praticamente qualquer coisa, então a afirmação de que a base determina a superestrutura torna-se uma tautologia vazia: tudo o que influencia a “superestrutura” é, ipso facto, parte da “base econômica”. Mais uma vez, uma teoria que se pretende empírica é construída de modo a torná-la imune aos resultados de qualquer teste empírico.

Finalmente, deve-se notar de passagem que, se as ideias são o produto da base material e como a base muda as ideias também devem mudar, isso significa que qualquer teoria pode “ocupar apenas um lugar transitório no fluxo eterno de fatos e ideias”. Mas isso significaria que as ideias de Marx também não são mais do que um produto da base material em um dado ponto no tempo e, portanto, estão destinadas a serem substituídas por outras teorias à medida que a base material muda. Assim, “a teoria da relatividade de Marx devora suas próprias teorias, inclusive a teoria da relatividade” (Bober 1948, p. 381).

d. As Forças e Relações de Produção. Um segundo aspecto da teoria do materialismo histórico é que as relações de produção, categoria (4) em Hook, são “determinadas” pelas forças de produção, categorias (2) e (3) em Hook. Esses termos, embora não sejam rigorosamente definidos, são muito mais claros do que o termo geral “econômico”. Uma vez que as forças de produção são essencialmente as ferramentas que o homem usa, McMurtry está correto ao se referir a Marx como um “determinista tecnológico” (pp. 188-239). É claro que Marx considera as forças de produção como o eixo de todo o seu sistema. Mudanças nas forças de produção produzem mudanças “correspondentes” em “toda a imensa superestrutura”, embora possa haver um tempo de defasagem entre a mudança na primeira e a mudança na segunda. As mudanças nas forças de produção, diz Marx, “podem ser determinadas com a precisão da ciência natural” (1970, p. 21). Esta e outras afirmações semelhantes, implicam claramente que as mudanças nas forças de produção podem ser medidas. Assim, deve-se poder dizer que uma mudança de 10% nas forças de produção resultará, pelo menos “em última instância”, em uma mudança “correspondente” nos meios de produção. McMurtry (pp. 191-92) assume precisamente essa posição. “As relações de produção/estrutura econômica correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das forças de produção”, escreve ele, “na medida em que as unidades de propriedade efetiva envolvidas na primeira correspondem em escala às unidades de integração tecnológica envolvidas na segunda” [grifos no original].

A pergunta óbvia é como determinar o que, digamos, é uma “unidade de propriedade efetiva”? Verificamos o número de proprietários de fábricas na sociedade e dividimos isso por, digamos, a raiz quadrada do número de prisões feitas por violação das leis que protegem a propriedade privada? E como determinar o que é uma “unidade de integração tecnológica”? Calculamos o número médio de proletários empregados por fábrica e subtraímos desse número a média de metros cúbicos de espaço fabril? E uma única “unidade das forças de produção” “corresponderia” a uma única “unidade das relações de produção”? Ou seriam duas unidades, ou até dez unidades? E como poderíamos saber? E o que significa dizer que as relações de produção “em última instância” “corresponderão” às forças de produção? “Em última análise” significa duas semanas, seis meses ou várias décadas? Isso nada mais é do que um jargão “científico” sem sentido.

e. O Modo de Produção. Marx acreditava que havia vários modos distintos de produção ou sistemas socioeconômicos e que cada um deles tinha “leis de movimento” específicas pelas quais seus “movimentos” eram governados. Marx ridicularizou os “economistas burgueses vulgares” por acreditarem que as leis do sistema capitalista eram “eternas” e escreve (1970, pp. 188-90) que economistas como Smith e Ricardo cometeram o erro de lidar com “o homem como postulado pela natureza”, ou seja, uma constante, quando, na verdade, estavam lidando com “o indivíduo… como resultado histórico”, como evoluiu. Assim, diz ele, “quando falamos de produção, sempre temos em mente a produção em um estágio definido de desenvolvimento”. E Leontyev escreve (p. 233) que “com a transição do capitalismo para o socialismo as leis econômicas do socialismo substituem as leis econômicas do capitalismo”. Mas Marx não nega que há regularidades que transcendem sistemas particulares (1970, p. 190):

“Poder-se-ia pensar, portanto, que, para falar de produção, é preciso (…) declaramos desde o início que estamos examinando um período histórico particular, como, por exemplo, a produção burguesa moderna. Todos os períodos de produção, no entanto, têm certas características em comum: eles têm certas categorias comuns. Alguns elementos são encontrados em todas as épocas, outros são comuns a algumas épocas. O período mais moderno e o período mais antigo terão certas categorias em comum. A produção sem eles é inconcebível. Mas… é necessário distinguir as definições que se aplicam à produção em geral, para não ignorar as diferenças essenciais existentes, apesar da unidade que decorre do próprio fato de que o sujeito, a humanidade, e o objeto, a natureza, são a mesma coisa. Por exemplo, da não percepção desse fato depende toda a sabedoria dos economistas modernos que provam a eternidade e a harmonia das relações sociais existentes.”

Ora, é óbvio que, devido à variabilidade das condições sociais, dos costumes, das culturas, etc., os resultados que poderíamos esperar, que foram formados com base na experiência em nossa própria cultura ou período histórico, não coincidiriam com os resultados que obteríamos em outra cultura ou período histórico. Mas isso não significa que as “leis” tenham mudado. Significa apenas que as condições em que a lei se aplica não estão presentes ou que o âmbito de aplicação da lei não é tão amplo como se pensava inicialmente, pelo que se deve rever a lei, restringindo as condições em que se aplica. Assim, a lei continuaria a ser universal, ou seja, válida sempre que estivessem presentes as condições a que se aplica. Por exemplo, embora essas leis relativas a coisas como a divisão do trabalho, a renda e a troca de mercado possam ser universalmente válidas, elas seriam irrelevantes para Robinson Crusoé, uma vez que as condições sob as quais elas se mantêm simplesmente não existem em tal situação.

Marx não nega isso. No entanto, uma vez que ele está interessado principalmente nas leis peculiares aos vários modos de produção e como ele regularmente ridiculariza os economistas burgueses por acreditarem que as “leis do sistema capitalista” são universais, temos o direito de saber quais “leis” têm status universal e quais estão confinadas ao modo particular de produção. Isso não pode ser feito a priori. Implicaria tomar cada “lei” e examinar se as condições específicas sob as quais uma lei se sustenta estão presentes em cada modo de produção. Poder-se-ia concluir que as “leis” de um modo de produção só não são relevantes para outro modo se as condições específicas sob as quais a lei se aplicaria estiverem completamente ausentes neste último. Marx nunca tentou tal feito. Ele simplesmente concluiu que as leis do sistema capitalista, ou seja, as leis do mercado, eram específicas desse modo de produção.

A base para essa conclusão parece vir da visão de Marx sobre a natureza humana. Marx sustenta que (1) o homem tem uma natureza, mas que (2) ela é modificada pelo modo particular de produção (McMurtry 1978, p. 20). Segundo Marx, o homem é, por sua natureza, laborioso e criativo. Quando a forma burguesa de produção é “descascada”, diz Marx (1964, pp. 84-45; ver também Marx, 1973a, p.112-14), vê-se que é da natureza do homem produzir e produzir criativamente. Como diz McMurtry (p. 26), “Para Marx, então, o Homem Produtor é, no final, o Homem Artista”. Mas a natureza do homem é modificada pela história. Todos os modos de produção estimularão o desenvolvimento de alguns aspectos da natureza do homem, bloqueando o desenvolvimento de outros. Mas o capitalismo distorce seriamente a natureza humana. “A economia política começa com o fato da propriedade privada”, diz Marx (1973a, p. 107), e assim “põe em movimento” “a ganância e a guerra entre os gananciosos – a competição” [grifos no original]. Assim, a ganância e a competição não são naturais ao homem; são, antes, um produto de modos de produção baseados na propriedade privada, em particular, no capitalismo.

O interessante dessa análise é como Marx sabe o que realmente é a natureza humana? Ele ridiculariza os economistas burgueses por postularem a existência do “indivíduo”, um Robinson Crusoé. “Produção por um indivíduo solitário fora da sociedade (…) é um absurdo.” O homem, “no sentido mais literal”, diz, é um “animal social”. Mas se a natureza humana é modificada pela sociedade em que vive, e se a noção de um homem imaculado vivendo “fora da sociedade” é “absurda”, como Marx pode saber o que realmente é a “natureza humana em geral”, isto é, a natureza humana não modificada pela sociedade? Como Marx não fornece resposta a essa pergunta, sua crença de que o homem é, por natureza, produtivo e criativo não passa de uma afirmação.

Mas é certamente conveniente. Pois a afirmação de que a natureza humana muda à medida que os meios de produção mudam, permite concluir, a priori, que “as leis do modo de produção capitalista” não são relevantes para outros modos de produção, uma vez que as condições sob as quais elas se aplicariam, ou seja, uma natureza humana na qual a ganância e a competição dominam, não estão presentes. Mas isso deve ser fácil de testar. Uma das leis do sistema capitalista é que a falta de boa vontade, sendo outras coisas iguais, faz com que seu preço aumente. Um corolário disso é que, se o preço de um bem for mantido abaixo do preço de mercado, resultará uma escassez. As evidências históricas mostram claramente que foi exatamente isso que aconteceu na China e Roma antigas, na França feudal e até mesmo na Rússia socialista após a revolução de 1917. Da mesma forma, a “economia burguesa” sustenta que desvalorizar a moeda ou aumentar a oferta de moeda fará com que os preços aumentem. Mais uma vez, as evidências empíricas mostram que foi exatamente isso que aconteceu na Roma antiga, na França feudal, nos Estados Unidos capitalistas e, novamente, na Rússia socialista.[2] Finalmente, pode-se notar que, ao contrário da afirmação de Marx, estudos recentes sobre a vida de aldeia não capitalista sugerem fortemente que a natureza humana, para todos os fins práticos, é constante (ver, por exemplo, Popkin 1979; Mosher, 1983).

f. Conclusão. Joseph Schumpeter (p. 10) chamou a teoria da história de Marx de “uma das maiores conquistas individuais da sociologia até hoje”. Se isso é um exagero, não é muito. A teoria é de tirar o fôlego em sua tentativa de integrar economia, sociologia, política, ciências naturais e até mesmo artes em um único quadro conceitual abrangente. Não é, no entanto, uma teoria “científica”, muito menos uma “lei do desenvolvimento histórico”. É um terreno fértil para pesquisas empíricas. Mas muito depende da capacidade de reformular os conceitos de Marx em termos empiricamente falsificáveis sem fazer injustiça com a riqueza de suas ideias. Neste contexto, é digno de nota que as enormes quantidades de tecnologia importadas para muitos países do Terceiro Mundo desde a Segunda Guerra Mundial pouco ou nada fizeram para estimular o desenvolvimento econômico. Uma vez que isso sugere que o desenvolvimento econômico é mais um produto da cultura, do modo como as pessoas pensam, do que vice-versa, está em contradição direta com o que, pelo menos, parece ser a posição marxista (Sowell, 1885, p. 208).

Além disso, a insatisfação de Marx com o idealismo de Hegel e a noção de “geração espontânea” de ideias é, creio, bem fundamentada. A noção de que tudo pode ocorrer sem uma causa é, afinal, inconcebível para a mente humana (Mises 1969c, pp. 76-78). Mas a tentativa de Marx de remontar todas as ideias às “forças produtivas materiais” deve ser declarada um fracasso. É claro que o homem é influenciado por seu ambiente material, mas não há razão para que o ambiente material deva ser a única, ou mesmo a fonte “suprema”, de todas as ideias.

Teoria axiomática

A teoria da progressividade histórica de Marx foi classificada como uma teoria axiomática ou “pura”. Partindo de certos pressupostos, Marx tentou deduzir logicamente o curso “natural” da história usando o qualificativo ceteris paribus, ou outras coisas permanecendo iguais. A variável independente é o estado da tecnologia que, supõe Marx, melhoraria constantemente. Disso decorre logicamente, acredita, que o avanço tecnológico revolucionaria continuamente as relações de produção, movendo a sociedade “inexoravelmente” pelo caminho da história do antigo ao feudal, passando pelo capitalista e, finalmente, pelos modos de produção socialistas/comunistas.

a. O dispositivo “Ceteribus paribus”. O uso do dispositivo ceteribus paribus por Marx tem uma longa tradição nas ciências sociais em geral e na economia em particular. É, naturalmente, o principal meio de aproximação dos métodos das ciências naturais. Nas ciências naturais, dados estranhos podem ser artificialmente excluídos, isolando assim os fatores a serem examinados. Isso geralmente não é possível nas ciências sociais. O dispositivo ceteribus paribus é um método de isolar mentalmente os fatores relevantes, permitindo assim que o cientista social use o “laboratório da mente” para conduzir experimentos mentais, imaginando como uma mudança em um fator afetaria um segundo fator. Assim, o dispositivo ceteribus paribus permite ao cientista social aproximar os experimentos laboratoriais nas ciências naturais pelo uso do laboratório da mente.

O procedimento é que se estipula certas suposições a partir das quais certos teoremas são então deduzidos. Se as suposições estão corretas e as deduções estão corretamente desenhadas, então a teoria deve estar correta. A teoria permite simplificar a realidade, separando assim “aparências” de “essências”. À medida que a teoria é mais refinada, mais e mais pressupostos restritivos são levantados, aproximando o modelo da “realidade”. É importante notar que uma teoria axiomática não pode ser falsificada por dados empíricos. Se os pressupostos estiverem corretos, a única questão é se as condições históricas correspondem ou não às condições para as quais a teoria se aplicaria (ver, por exemplo, Marx 1970, pp. 205-14; Mises, 1962, pp. 1-9, 44).

Este é o procedimento usado, às vezes, por Marx e é notavelmente semelhante, pelo menos na intenção, à “teoria pura” de Carl Menger (ver, Hutchison, pp. 15-37) e, especialmente, ao método praxeológico de Ludwig von Mises (ver, por exemplo, Mises 1966, pp. 1-142. Ver também Rothbard 1970a, pp. 1–66; 1973, pp. 311-42; e Lachman 1951, pp. 412-27). A principal diferença é que, enquanto os pressupostos de Mises, como o axioma da ação, são a priori, os de Marx não são. Uma suposição a priori é uma “proposição autoevidente” (Mises 1962, p. 4; Rothbard, 1957, p. 315) e, portanto, “não empiricamente falsificável”. Pressupostos a priori não são categorias que são testadas pelo recurso à ação humana. Pelo contrário, tais categorias são logicamente anteriores e, portanto, nos permitem compreender e explicar a ação humana.

Marx, no entanto, acreditava que seus pressupostos eram, de fato, a priori, ou pelo menos muito próximos disso. “As premissas a partir das quais partimos”, escrevem Marx e Engels, “não são arbitrárias (…) mas premissas reais a partir das quais a abstração só pode ser feita na imaginação… A primeira premissa de toda a história humana é, naturalmente, a existência de condições humanas vivas.” Disso decorre que “os homens podem ser distinguidos dos animais… assim que começam a produzir seus meios de subsistência”. “O modo como os homens produzem seus meios de subsistência depende, antes de tudo, da natureza dos meios reais que eles encontram na existência e têm que se reproduzir.” Concluem que “a natureza dos indivíduos depende, portanto, das condições materiais que determinam sua produção” (1946, p. 6). Como disse Engels (Selsam, 1970, p. 35), “os homens devem, antes de tudo, comer, beber, ter roupas e abrigo, portanto, devem trabalhar, antes de poderem lutar pela dominação, seguir a política, a religião, a filosofia, etc.” Assim, o conteúdo do segundo é um produto do processo do primeiro.

É indiscutível que não poderia haver história humana na ausência de seres humanos. Essa proposição teria, portanto, o caráter de uma suposição a priori. Mas é difícil ver que conclusões devem necessariamente fluir dela. Por exemplo, de modo algum parece ser uma dedução logicamente necessária disso que a natureza do homem “depende das condições materiais que determinam sua produção”. Pode ser o caso, mas não é um pressuposto a priori, mas empírico. Não é um pressuposto cuja verdade é autoevidente, mas, ao contrário, que deve ser estabelecido, empírica ou logicamente. Tratá-lo como axiomático e, assim, assumir sua validade, como faz Marx, é simplesmente assumir a coisa que mais precisa de demonstração.

O segundo grande pressuposto de Marx é o da inevitabilidade do progresso tecnológico. Ora, Marx não argumenta que o progresso tecnológico é inevitável. Pelo contrário, para efeitos de análise, estão temporariamente excluídos fatores complicadores como a guerra e as catástrofes naturais, que podem perturbar este processo. Mas a questão é: a exclusão desses fatores torna inevitável o avanço tecnológico? Acho que a resposta tem que ser não. Primeiro, Marx não explica adequadamente o processo pelo qual as invenções tecnológicas são feitas. Seu argumento é que, quando as condições históricas exigem uma nova ferramenta ou máquina, essa necessidade levará os indivíduos a dedicar suas energias a essa tarefa. Que as invenções serão feitas é, para Marx, inevitável. Como ele coloca no “Prefácio” (1970, p. 21), “Assim, a humanidade estabelece inevitavelmente para si apenas as tarefas que é capaz de resolver, uma vez que um exame mais atento sempre mostrará que o problema em si só surge quando as condições materiais para sua solução já estão presentes”. Mas mesmo que se admita que esse é o caso (o que eu, de forma alguma, admito), a verdadeira questão é: como os esforços dos indivíduos relevantes, por exemplo, os cientistas e inventores, são direcionados para as áreas onde as novas máquinas ou ferramentas são necessárias? Os “economistas burgueses” lidam com esse problema recorrendo ao empresário. Mas, como aponta Schumpeter (p. 32), Marx, não tem lugar para o empresário em sua visão mecanicista do modo de produção capitalista, onde as mesmas coisas são simplesmente produzidas em quantidades cada vez maiores. Assim, Marx não tem como vincular os avanços científicos e tecnológicos às necessidades econômicas. Avanços científicos e tecnológicos podem ocorrer, mas, sob a visão de Marx sobre o capitalismo, é puramente uma forte coincidência se eles coincidem com as necessidades econômicas. A única coisa que Marx pode dizer é que a humanidade precisa deles e, portanto, a humanidade os inventa.

Em segundo lugar, e relacionado com o primeiro, está a questão do esgotamento de recursos. Os recursos se esgotam no curso do desenvolvimento econômico. Em vez do inevitável progresso econômico, não seria mais plausível supor que o progresso econômico continuaria até o ponto em que os recursos se esgotassem, após o que se seguiria um período de deterioração econômica? Curiosamente, essa é a posição assumida por Ricardo, de quem Marx adquiriu muito, senão a maior parte de sua economia (Schumpeter, 1975, pp. 35-37). Ricardo acreditava que a crescente escassez de recursos faria com que os preços subissem continuamente. Mas, para Marx, o problema essencial para o capitalismo é que, justamente por ser tão produtivo, a quantidade de bens produzidos excede a quantidade demandada. Assim, os capitalistas devem continuamente baixar seus preços, expulsando uns aos outros do negócio. A possibilidade de esgotamento de recursos parece nunca ocorrer a Marx. Presume-se que os avanços tecnológicos e, correspondentemente, econômicos, perdurem indefinidamente. Isso não quer dizer que o esgotamento de recursos seja inevitável, apenas que é uma consequência inevitável da posição marxista. Por exemplo, se um recurso é definido como algo que é encontrado na natureza que sabemos usar, segue-se que o conhecimento é pelo menos tão importante quanto a própria substância. E se a visão do processo econômico deixa espaço para que o empreendedor canalize as energias de cientistas e técnicos para as áreas onde os recursos estão se tornando escassos, então o homem tem a capacidade não apenas de encontrar recursos adicionais, mas de realmente criar recursos conforme precisamos deles, ou seja, encontrar usos para substâncias anteriormente inúteis. Assim, não há então nenhuma razão inerente para acreditar que os recursos se tornarão escassos ao longo do tempo (Simon 1981; Simon e Kahn 1984; e Osterfeld, 1985). Mas, ao excluir o empresário, Marx é incapaz de oferecer qualquer razão para que o esgotamento de recursos não ocorra.

Finalmente, Marx não trata do efeito das medidas políticas e das atitudes sociais. O avanço científico, e o desenvolvimento do conhecimento em geral, é um empreendimento social. Como diz Popper (1957, pp. 154-64), “A ciência, e mais especialmente o progresso científico, não são resultados de esforços isolados, mas da livre concorrência do pensamento. Pois a ciência precisa de cada vez mais competição entre hipóteses e testes cada vez mais rigorosos. Em última análise, o progresso depende muito de fatores políticos: de instituições políticas que salvaguardem a liberdade de pensamento.” Curiosamente, a classe dominante em qualquer período em particular está tenazmente tentando manter sua posição. O principal meio pelo qual o faz é usar o Estado para esmagar a resistência e impedir o surgimento de ideias perigosas. No entanto, Marx não leva em consideração que um ambiente tão hostil ao livre pensamento impediria o desenvolvimento da ciência e retardaria, ou mesmo reverteria, os avanços tecnológicos. Para Marx, a marcha da ciência assume o caráter de inevitabilidade.

Em resumo, embora Marx acredite que seus pressupostos sejam a priori, eles são de fato empíricos, e pressupostos empíricos de validade muito questionável.

A pergunta seguinte é: mesmo admitindo seus pressupostos, a teoria da progressividade histórica é logicamente deduzida dessas premissas? Mais uma vez, a resposta é claramente não. Marx argumenta que, permanecendo iguais, o avanço tecnológico produzirá uma sucessão de modos de produção e que cada modo sucessivo será mais produtivo do que seu antecessor. Assim, o período antigo flui logicamente do asiático, o feudal do antigo, etc. Mas nem Marx, nem Engels deduzem a transição do comunismo primitivo para o período antigo de quaisquer mudanças nas forças produtivas materiais naquele período. Em A origem da família, da propriedade privada e do Estado, Engels explica o fim do comunismo primitivo por fatores como o surgimento da propriedade privada e o declínio da importância da família. Embora se refira à descoberta do ferro nesse período e ao expressivo número de conquistas industriais, ele não vincula diretamente essa mudança na base tecnológica às mudanças nas relações de produção. Ele apenas diz (1942, p. 146) que, à medida que “os rebanhos começaram a passar para a propriedade privada, a troca entre indivíduos tornou-se mais comum”. Quanto à questão de como e por que surgiu a propriedade individual dos rebanhos, Engels simplesmente diz que “nada sabemos” (p. 167). O problema aqui é que parece haver uma mudança nas relações de produção que independe de qualquer mudança nas forças de produção. E embora ele se refira ao surgimento da escravidão durante esse período, não está nada claro por que isso decorre necessária ou logicamente do comunismo primitivo. Ele se limita a dizer que, à medida que o trabalho a ser feito aumentava, “novas forças de trabalho eram necessárias”. Portanto, “prisioneiros de guerra foram transformados em escravos” (p. 147). O motivo de não terem sido incentivados ou mesmo pago salários não é explicado.

Também não parece haver qualquer razão logicamente necessária para que a escravidão antiga dê lugar ao feudalismo medieval. O feudalismo, segundo quase todos os relatos, não era consequência de antagonismos de classe entre proprietários e escravos, mas produto de um conjunto de eventos historicamente únicos. Em particular, foi resultado das invasões bárbaras que espalharam a população da Europa por todo o continente. E a insegurança causada pelas guerras obrigou os agricultores independentes e os artesãos refugiados das cidades atacadas a buscar proteção em troca de trabalho. O resultado foi o surgimento de propriedades em grande parte autossuficientes e a distinção entre senhores e servos. Esse tipo de sistema socioeconômico, como o próprio Marx observou, não ocorreu em nenhum outro lugar do mundo. Não há, observa Bober (p. 54), razão para um “modo de produção escravo [para] inevitavelmente produzir circunstâncias que devem resultar no feudalismo”.

A transição do feudalismo para o capitalismo é igualmente problemática para Marx. Por um lado, o colapso do feudalismo foi essencialmente concluído durante o século XV, o que significa que ocorreu pelo menos um “século antes dos primórdios do capitalismo” (Rosenberg e Birdzell, 1986, p. 103). Não se pode usar dados históricos para refutar uma teoria axiomática. Mas levanta um problema analítico significativo. Marx estava ciente do “hiato de 100 anos” entre a queda do feudalismo e a ascensão do capitalismo. Ele tentou explicar esse hiato pela manobra tática do que chamou de “simples produção de commodities”, um sistema em que os produtos são produzidos para troca, mas é troca por subsistência e não por lucro, e há pouca acumulação de capital. O problema dessa explicação é que Marx deixa bem claro que os meios de produção ainda não mudaram (Bober 1948, p. 60). A revolução tecnológica ficou um século ou mais no futuro. Mas isso significa que, como na transição do comunismo primitivo, a mudança nas relações de produção é autônoma. Não é causada por uma mudança anterior nos meios de produção. De fato, é razoável acreditar que, quando muito, a mudança nos meios de produção é, ela mesma, resultado da mudança anterior nas relações de produção. Assim, em sua tentativa de se desvencilhar do problema do “hiato de 100 anos”, Marx inverte a relação causal estipulada por sua própria teoria.

A tentativa de Marx de derivar logicamente a emergência do socialismo da queda do capitalismo não é mais bem-sucedida. Primeiro, não há razão para que o proletariado seja a única classe que disputa o poder com a burguesia. O que dizer, por exemplo, da chamada “classe gerencial” que, para usar a terminologia marxista, “cresceu no ventre” do sistema capitalista? Pode haver outras possibilidades.[3] A questão é que, mesmo por razões estritamente marxistas, não há razão para que haja apenas duas classes, a burguesia e o proletariado. E se for esse o caso, não há razão para que o proletariado deva aceder ao poder com o colapso da burguesia.